制作ねぶた

2024年

JRねぶた実行プロジェクト

足柄の公時 頼光に随う

天延四年(九七六年)、東国より上洛する道中の源頼光は、伊豆国足柄山で赤色の雲気が立ち上るのを目にする。人傑の存在を示すものと察し山中を探したところ、萱屋に住む山姥と童子を見出す。頼光が山姥に仔細を問うと、この童子は山姥と赤竜との間に誕生した子で、猛獣相手に相撲をとり、大木をも軽々となぎ倒す怪力の持ち主であるという。この童子こそ、おとぎ話では金太郎の名で知られる、坂田公時である。

頼光にその勇猛さを気に入られた公時は、この時より家臣として随い、後に渡辺綱、卜部季武、碓井貞光とともに頼光四天王と称されるほどの武将となる。そして、酒呑童子退治や土蜘蛛退治などで数々の武功をあげるのである。

感染症による未曽有の危機から脱しつつある今、誰もが出会いを求めて自由に旅をし、ますます活気に満ちた世の中となるよう希望を込めたねぶたである。

マルハニチロ侫武多会

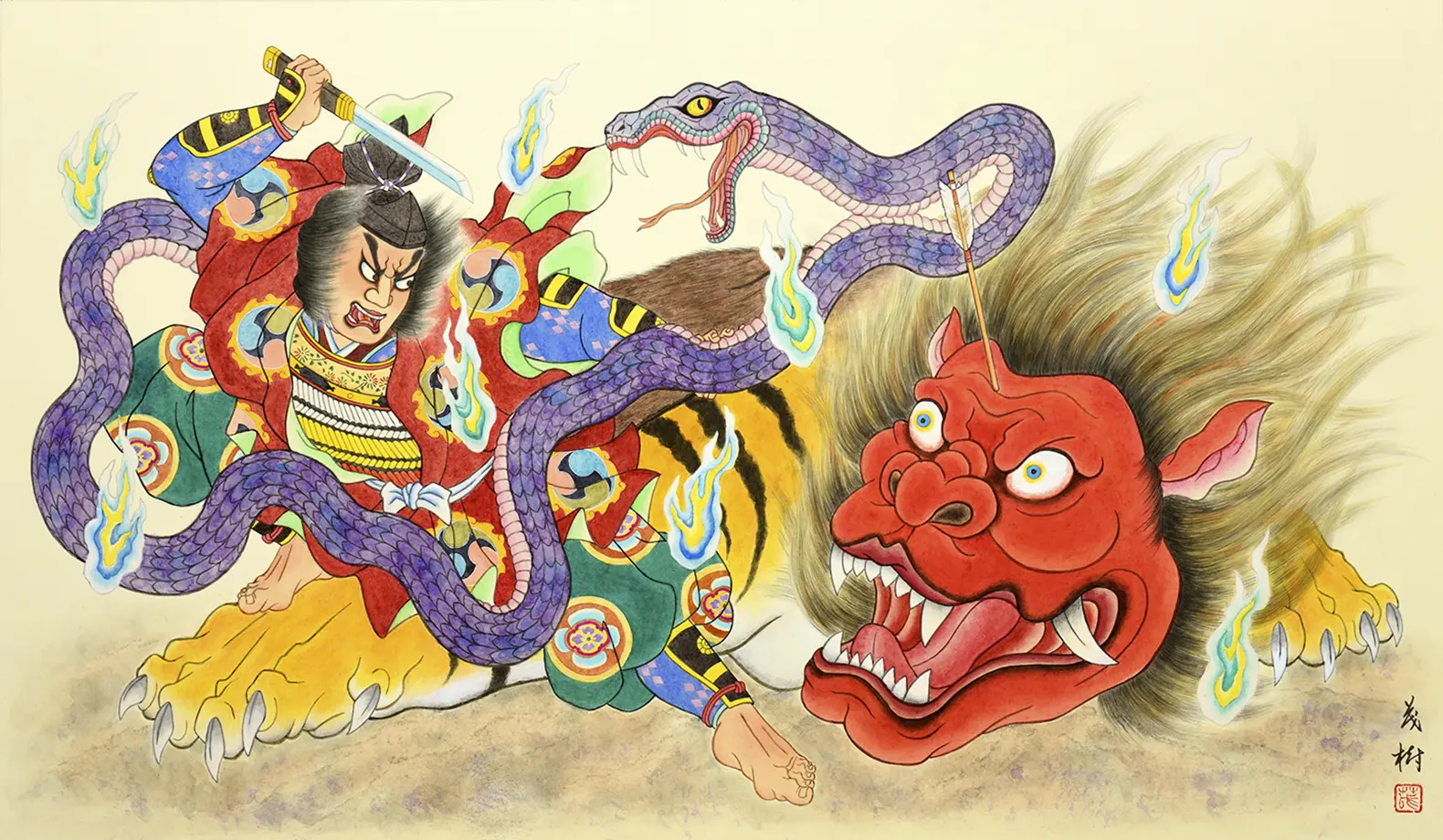

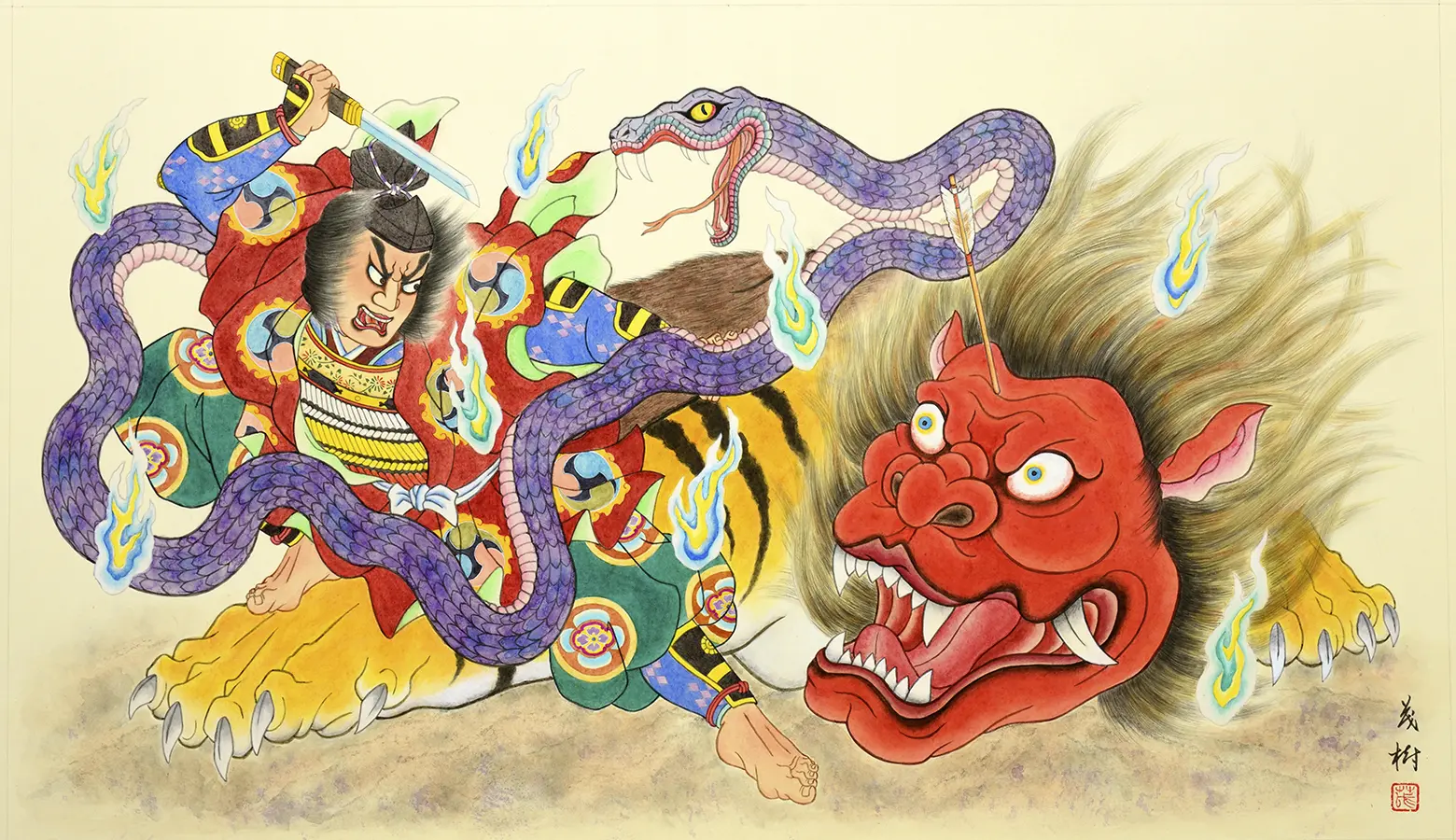

鵺退治

平安の頃。近衛天皇は毎晩丑の刻になると酷く発作を起こす奇怪な現象に悩まされており、原因究明の勅命を受けた源頼政は深夜に弓矢を携えて、郎党の猪早太と紫宸殿で待ち構えた。

やがておびただしい黒雲が御所の屋根を覆いつくすと、頼政はその中に怪しげな影を見つけ「南無八幡大菩薩」と念じて天に矢を放つ。

手応えを感じた頼政の命により、早太は暗闇から墜ちてきた物の怪を剛力で取り押さえ、最期の抵抗をかわして短刀ひと突きに息の根を止めた。(ねぶたの場面)

この物の怪は、頭が猿、胴が狸、尾は蛇、手足は虎、という恐ろしい姿の「鵺」であった。

回復した天皇は褒美として頼政に獅子王という宝刀を授けた。

刀を渡す役の藤原頼長が「ほととぎす 名をも雲井にあぐるかな」と詠じると、頼政は「弓張月(ゆみはりづき)の 射るにまかせて」と即座に下の句を返し、文武両道の武将として名を馳せた。

得体の知れない物の怪に勇猛果敢に立ち向かい退治した頼政と早太の姿に、今なお続く紛争や災害など多くの禍災が消滅し、平穏な世が訪れる事を切に願うものである。

青森菱友会

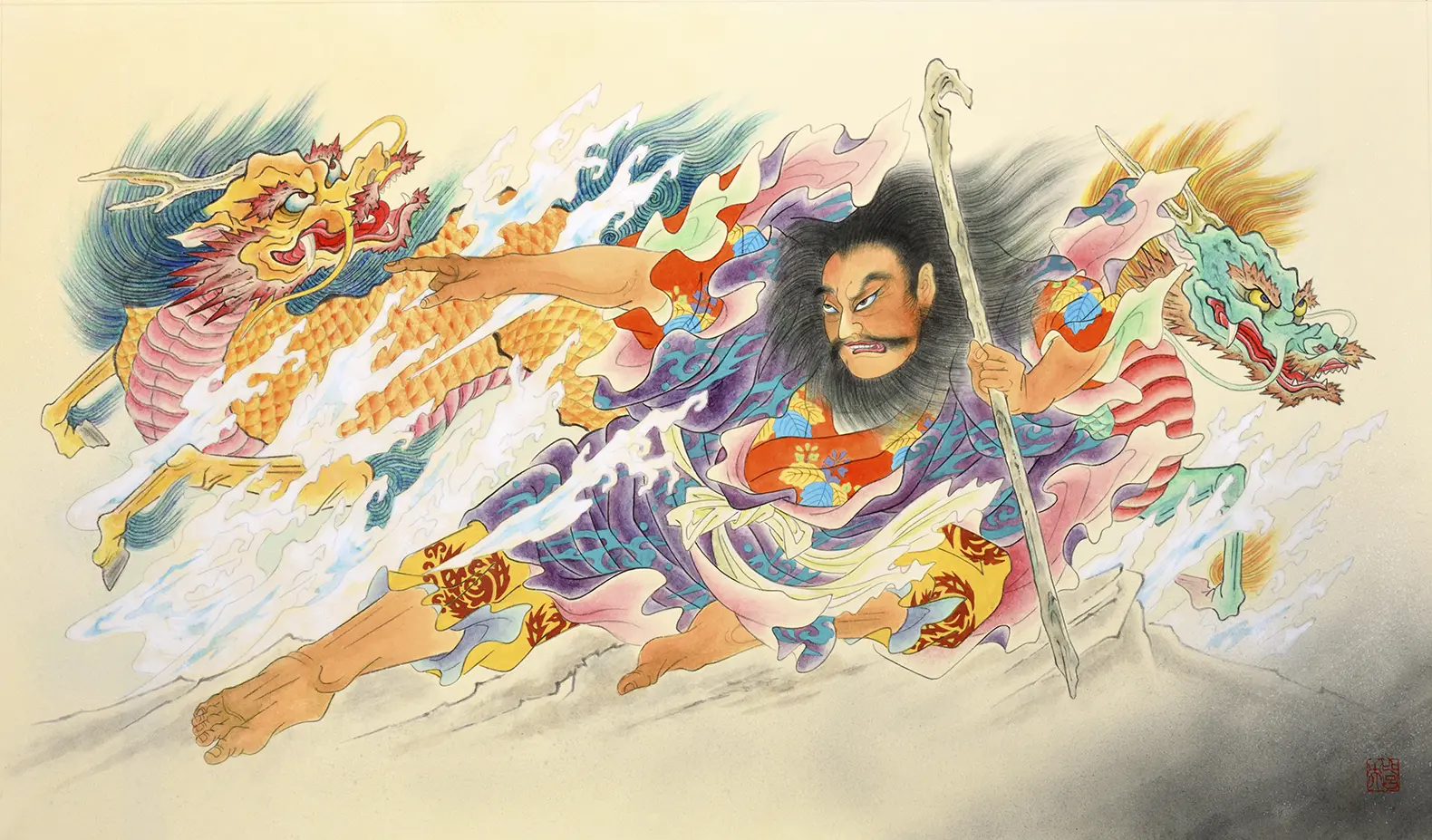

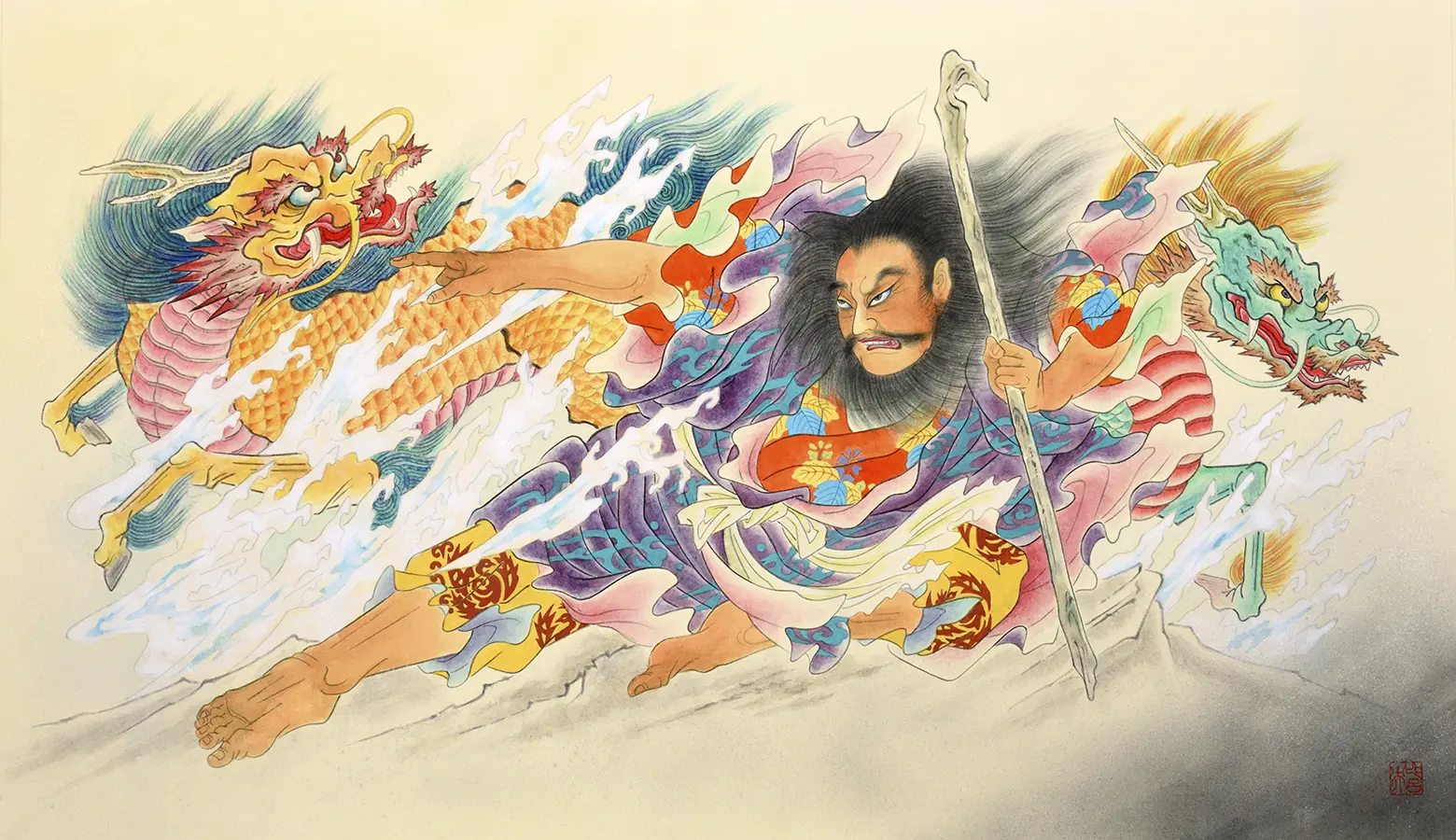

新天地 海峡の先へ

平家追討軍を指揮し最大の武功をあげるも、兄の源頼朝に追われ奥州平泉で自ら命を絶った、源義経。英雄の悲劇的な生涯は東北、北海道の各地に数多の伝説を生んだ。

ひそかに平泉を脱出し生き延びた義経は、逃避行を続け津軽半島の三厩にたどり着いた。目指すは蝦夷地。しかし、津軽海峡には激しい風が吹き波は高く、行く手を遮った。神仏にすがり風波を静めるほかないと、義経は岩に端座し、肌身離さず持っていた観音像に三日三晩祈り続けた。そして満願を迎えた夜明け―

義経の目の前に老翁が姿を現し「汝の誠意は伝わった。神通力を持った龍馬を三頭授ける。」と告げた。義経が岩穴を見ると、そこには馬の如く疾駆し龍の如く天を飛翔する霊獣、麒麟が三頭つながれていた。そして、この麒麟に跨り津軽海峡の先、蝦夷地へと渡ることができたという。

老翁と麒麟に導かれた義経が新天地へはばたくが如く、郷土青森がさらなる高みへと向かうことを強く願うものである。

プロクレアねぶた実行プロジェクト

錦繍戸隠紅葉狩

世界に誇る日本の伝統文化である歌舞伎は、芝居・舞踊・音楽が織成す総合芸術として様式化され、四百年以上続く歴史ある日本独自の演劇である。

その歌舞伎の演目の一つである『紅葉狩』は古典芸能の能を元に作られており、洗練された舞踊、艶やかな衣裳、竹本・長唄・常磐津の音曲の伴奏で構成された絢爛豪華な舞踊劇である。

このねぶたは、紅葉色の錦繍(きんしゅう)を纏う鬼神役と武勇の誉れ高い平維茂役を演じる二枚看板が、舞台の大詰め(最終幕)を迎えた華々しい場面である。

※錦繍(きんしゅう)

錦と刺繍を施した織物・衣服。美しい紅葉や花のたとえ。